Als das zweite Flugzeug in den Südturm raste, aß ich Pancakes mit Blaubeeren. Ich war einen Tag zuvor in Boston gelandet, hatte ein Auto gemietet und war nach Cape Cod gefahren. Ich hatte in einem kleinen Hotel übernachtet, ich war früh aufgewacht, ich hatte den Fernseher angestellt und CNN gesucht, weil ich das immer mache, wenn ich in den USA ankomme, ich hatte gesehen, wie die Nachrichtensprecherin, ich glaube, es war eine Frau, etwas überrascht schaute, als ihr jemand durch den Stöpsel in ihrem Ohr sagte, dass wohl in New York etwas passiert sei, sie hatte dann gesagt, dass wohl in New York etwas passiert sei, es scheine so, als sei ein kleines Sportflugzeug in den Nordturm des World Trade Centers gekracht. Es waren Bilder zu sehen des rauchenden Turms. Dann schaltete ich den Fernseher aus und ging zum Frühstück, immer noch im Nebel des Jetlags.

Ich sah, wie die Angestellten im Restaurant des Hotels um den Fernseher standen, als ich die Pancakes aß. Der Fernseher war zu weit weg, in einer Ecke, auf einem Regal aus dunkelbraunem Holz. Ich hörte nicht, was sie sagten, er war nicht in meine Richtung gedreht, ich merkte, dass da etwas anders war, ich trank meinen Kaffee aus und ging zurück auf mein Zimmer, und die Welt, so würden sie sagen, war nicht mehr wie vorher. Ich saß auf dem Bett und sah, wie der Rauch aufstieg und erst der eine Turm fiel und dann der andere. Später fuhr ich doch noch raus nach Hyannis Port, wo die Kennedys ihr Sommerhaus hatten, und der Himmel, der sich über dem Atlantik spannte, war so blau, so schmerzhaft blau, dass er schon zu zerbrechen schien. Seither kann kein Flugzeug mehr durch einen blauen Himmel fliegen, ohne an das Flugzeug von New York zu erinnern. Fast 3000 Menschen starben, zwei Kriege wurden von George W. Bush begonnen, mehr als eine Million Menschen starben im Irak, in Afghanistan waren es weniger, immer noch viel zu viel, jedes Jahr gaben die USA 100 Millionen Dollar für diese Kriege aus, insgesamt, habe ich gelesen, eine Billion Dollar, zwei Billionen Dollar Steuergeschenke, macht eine Staats- und Finanzkrise. Al-Qaida, Amerika, zwei boshafte, hasserfüllte Männer hielten ein Jahrzehnt im Griff, das ein verlorenes Jahrzehnt war, in dem sich der Klimawandel als Realität zeigte und der Abstieg des Westens absehbar wurde. Aber was genau war geschehen?

Zehn Jahre später ist das klarer und unklarer zugleich. Das Ereignis war von Anfang an sein eigenes Echo. Der Donner war lauter als der Einschlag, das Loch war größer als die Häuser, die dort standen. Die Konsequenzen waren dramatischer als die Anschläge, das Land war verwundeter und verunsicherter, als es das selbst für möglich gehalten hätte. Es gab falsche Allianzen und falsche Feinde, es gab eine Verunsicherung darüber, was eine Demokratie darf und sein soll, es gab Guantanamo, es gab das Gefühl, dass die Gegner schon gesiegt haben, wenn sie uns zwingen, unsere Zahnpasta am Flughafen auszupacken. Das Private wurde in diesem Fall ganz handfest nach außen gewendet, es wurde etwas offenbar, was im Grunde heimlich sein sollte, es wurde also unheimlich, das Eigene wurde unheimlich, weil es einen Zwang gab, sich zu zeigen. Damit verlor in mehr als einer Hinsicht das Individuum, das am Anfang allen Nachdenkens über die Demokratie steht, einen wesentlichen Wert, lange bevor sich die Menschen auf Facebook selbst veräußerten. Der Einzelne geriet unter Verdacht, die Instanzen beharrten auf ihrem Zugriff, etwas schlich sich ins Gefüge unserer Staaten, unserer Gemeinschaft, unseres Zusammenlebens, etwas drang ein in unser Selbstbild, in unsere Wohnzimmer, in unsere Begegnungen, das von einem tiefen Misstrauen dem Anderen gegenüber geprägt war und damit auch uns selbst gegenüber. Denn Angst ist nur das, was man zulässt.

Und Angst ist das, was von 9/11 bleibt. Angst ist aber nicht das, was sich zeigt oder was sich einstellt, wenn man die Bilder betrachtet von der grauen Riesenwolke, die durch die Straßen von Manhattan walzt. Angst ist nicht der brennende Turm, der fallende Turm, der Blick von Brooklyn auf die Skyline, Angst ist nicht die Lücke, die sich in der Skyline auftut, ist nicht der Polizeipfarrer, der tot aus den Trümmern getragen wird, ist schon gar nicht die Flagge, die auf Ground Zero gehisst wird, in den Ruinen, in diesem Gerippe einer Konstruktion der Macht, die aufs Prähistorische reduziert worden ist, rubble, Trümmer. Angst sind nicht die perfekten, eindrucksvollen, dramatischen Fotos, die an Emotionen appellieren, die vom filmischen Verstehen geschult sind, von einer CNNisierung der globalisierten Gefühle, vom Wissen darüber, wie ein bestimmter Reiz eine bestimmte Reaktion erzeugt. Angst ist nicht das, was passierte. Angst ist anders. Angst ist nicht Panik, die aufs reine Überleben gerichtet ist. Angst ist ein älteres, ein stärkeres Gefühl als Trauer, als Mitgefühl, als Vorsicht. Angst kennt weniger Unterschiede, weniger Genauigkeit. Angst ist kein Gefühl, das den Menschen einbettet in Zivilisation. Angst lässt ihn allein. Angst ist keine Abkehr von der Natur, wie das Mitgefühl oder sogar die Wut. Angst führt uns zu unserem eigenen Erbe, zu dem Punkt vor dem Fortschritt, der uns das Flugzeug gebracht hat und die Türme, die sich somit in gewisser Weise selbst zerstörten, denn egal, wie atavistisch Atta und die anderen Angreifer waren, das Ergebnis ihres Terror war eben: Terror, das ist die Autopoesis dieses Anschlags. Angst ist ein Entblättern dessen, was uns ausmacht. Angst wurde Politik. Angst wurde Realität.

Ich sah, wie die Angestellten im Restaurant des Hotels um den Fernseher standen, als ich die Pancakes aß. Der Fernseher war zu weit weg, in einer Ecke, auf einem Regal aus dunkelbraunem Holz. Ich hörte nicht, was sie sagten, er war nicht in meine Richtung gedreht, ich merkte, dass da etwas anders war, ich trank meinen Kaffee aus und ging zurück auf mein Zimmer, und die Welt, so würden sie sagen, war nicht mehr wie vorher. Ich saß auf dem Bett und sah, wie der Rauch aufstieg und erst der eine Turm fiel und dann der andere. Später fuhr ich doch noch raus nach Hyannis Port, wo die Kennedys ihr Sommerhaus hatten, und der Himmel, der sich über dem Atlantik spannte, war so blau, so schmerzhaft blau, dass er schon zu zerbrechen schien. Seither kann kein Flugzeug mehr durch einen blauen Himmel fliegen, ohne an das Flugzeug von New York zu erinnern. Fast 3000 Menschen starben, zwei Kriege wurden von George W. Bush begonnen, mehr als eine Million Menschen starben im Irak, in Afghanistan waren es weniger, immer noch viel zu viel, jedes Jahr gaben die USA 100 Millionen Dollar für diese Kriege aus, insgesamt, habe ich gelesen, eine Billion Dollar, zwei Billionen Dollar Steuergeschenke, macht eine Staats- und Finanzkrise. Al-Qaida, Amerika, zwei boshafte, hasserfüllte Männer hielten ein Jahrzehnt im Griff, das ein verlorenes Jahrzehnt war, in dem sich der Klimawandel als Realität zeigte und der Abstieg des Westens absehbar wurde. Aber was genau war geschehen?

Zehn Jahre später ist das klarer und unklarer zugleich. Das Ereignis war von Anfang an sein eigenes Echo. Der Donner war lauter als der Einschlag, das Loch war größer als die Häuser, die dort standen. Die Konsequenzen waren dramatischer als die Anschläge, das Land war verwundeter und verunsicherter, als es das selbst für möglich gehalten hätte. Es gab falsche Allianzen und falsche Feinde, es gab eine Verunsicherung darüber, was eine Demokratie darf und sein soll, es gab Guantanamo, es gab das Gefühl, dass die Gegner schon gesiegt haben, wenn sie uns zwingen, unsere Zahnpasta am Flughafen auszupacken. Das Private wurde in diesem Fall ganz handfest nach außen gewendet, es wurde etwas offenbar, was im Grunde heimlich sein sollte, es wurde also unheimlich, das Eigene wurde unheimlich, weil es einen Zwang gab, sich zu zeigen. Damit verlor in mehr als einer Hinsicht das Individuum, das am Anfang allen Nachdenkens über die Demokratie steht, einen wesentlichen Wert, lange bevor sich die Menschen auf Facebook selbst veräußerten. Der Einzelne geriet unter Verdacht, die Instanzen beharrten auf ihrem Zugriff, etwas schlich sich ins Gefüge unserer Staaten, unserer Gemeinschaft, unseres Zusammenlebens, etwas drang ein in unser Selbstbild, in unsere Wohnzimmer, in unsere Begegnungen, das von einem tiefen Misstrauen dem Anderen gegenüber geprägt war und damit auch uns selbst gegenüber. Denn Angst ist nur das, was man zulässt.

Und Angst ist das, was von 9/11 bleibt. Angst ist aber nicht das, was sich zeigt oder was sich einstellt, wenn man die Bilder betrachtet von der grauen Riesenwolke, die durch die Straßen von Manhattan walzt. Angst ist nicht der brennende Turm, der fallende Turm, der Blick von Brooklyn auf die Skyline, Angst ist nicht die Lücke, die sich in der Skyline auftut, ist nicht der Polizeipfarrer, der tot aus den Trümmern getragen wird, ist schon gar nicht die Flagge, die auf Ground Zero gehisst wird, in den Ruinen, in diesem Gerippe einer Konstruktion der Macht, die aufs Prähistorische reduziert worden ist, rubble, Trümmer. Angst sind nicht die perfekten, eindrucksvollen, dramatischen Fotos, die an Emotionen appellieren, die vom filmischen Verstehen geschult sind, von einer CNNisierung der globalisierten Gefühle, vom Wissen darüber, wie ein bestimmter Reiz eine bestimmte Reaktion erzeugt. Angst ist nicht das, was passierte. Angst ist anders. Angst ist nicht Panik, die aufs reine Überleben gerichtet ist. Angst ist ein älteres, ein stärkeres Gefühl als Trauer, als Mitgefühl, als Vorsicht. Angst kennt weniger Unterschiede, weniger Genauigkeit. Angst ist kein Gefühl, das den Menschen einbettet in Zivilisation. Angst lässt ihn allein. Angst ist keine Abkehr von der Natur, wie das Mitgefühl oder sogar die Wut. Angst führt uns zu unserem eigenen Erbe, zu dem Punkt vor dem Fortschritt, der uns das Flugzeug gebracht hat und die Türme, die sich somit in gewisser Weise selbst zerstörten, denn egal, wie atavistisch Atta und die anderen Angreifer waren, das Ergebnis ihres Terror war eben: Terror, das ist die Autopoesis dieses Anschlags. Angst ist ein Entblättern dessen, was uns ausmacht. Angst wurde Politik. Angst wurde Realität.

Und doch blieb die Angst irreal. Das ist der Widerspruch dieses Anschlags. Von Anfang an haderten der Westen und seine Interpreten damit, dass sie diesen Einbruch in ihr heiles Reich der Fiktionen im Grunde nicht einordnen konnten. Hatte hier Hollywood triumphiert, weil sie dort das Narrativ erfanden, das der Katastrophe voraus ging? Hatte Bin-Laden eine größere Fiktion gebaut als der Westen, hatte er die Fiktionen des Westens vernichtet, hatte er sie überhaupt zum Ziel gehabt? Lebten wir wirklich in Fiktionen oder fiel uns das erst nachher ein, weil es immer noch tröstlicher ist, dass jemand unsere Spielburgen zerstört als unsere echten Symbole? Ist die Fiktion nicht nur eine Laune der Postmoderne, sondern ein Schutzmechanismus, den sich der Westen ausgedacht hat, um seinen eigenen Abstieg nicht zu spüren? Amerika war immer beides, das Andere und das Eigene. Amerika war das Gegenüber, an dem wir uns erkannten. Amerika war eine Projektion, war ein Idealbild, war ein Zerrbild, war der Angstableiter aller, die sich den eigenen Ängsten, dem eigenen Versagen nicht stellen wollten. Amerika war immer Irrtum und Sieg zugleich. Und natürlich war das WTC so irreal, wie Geld irreal ist. Natürlich war es so real, wie Geld real ist. All das Nachdenken über Fiktionen führte nach dem 11. September 2001 in die Falle. Aber wohin führte das Gerede von der Realität? Gerade in den Krieg.

Der Turm, der Himmel, das Flugzeug, all das sind Bilder, die von dieser Geschichte erzählen. Es sind erst einmal Bilder, die von einem Triumph handeln, vom Sieg der Optik über den Gegenstand. Sie sind schön, sie sind mächtig, sie sind übermächtig, gerade weil sie so effektiv sind, verdecken sie mehr, als sie zeigen, gerade weil sie so viel zeigen, verhüllen sie. Sie sind ohne Überraschungen, ohne Rätsel, sie suggerieren Ordnung im Chaos, sie versprechen Verstehen. Aber so schön es wäre, sich der Irrationalität der Angst zu entziehen, weil ja gerade diese Irrationalität das ist, was uns vor das Gesetz zurück wirft, ganz wie Kafka es beschrieben hat, so sehr geht dieser einfache Glaube an die Macht der Bilder, um so etwas wie den 9/11 zu beschreiben, in die Irre. Man muss andere Bilder suchen als die offensichtlichen. Als die Bilder der Wunde. Als die Bilder des Schmerzes. Man muss die Angst ernst nehmen, die fanatische, verwirrende, manipulative Wirkung der Angst erspüren, man muss sich vom Echo her dem Ereignis nähern. Man muss die Bilder übereinander legen, die alten Bilder von Amerika, das von Europa aus betrachtet immer beides war, das Eigene und das Fremde, das, woran wir uns ausrichteten, und das, wodurch wir die Differenz maßen, Sehnsucht und Sündenbock. Und man muss die neuen Bilder von Amerika nehmen, eine Nation im Aufruhr, im Abstieg, in Angst, Amerika, wie es sich selbst nie gesehen hat, diese Utopie eines besseren Menschenzeitalters, und so ist die Verunsicherung durch die Anschläge tatsächlich eine metaphysische gewesen, schließlich war es immer die selbst so empfundene Sendung dieses Landes gewesen, den Menschen mit seinem Schicksal zu versöhnen.

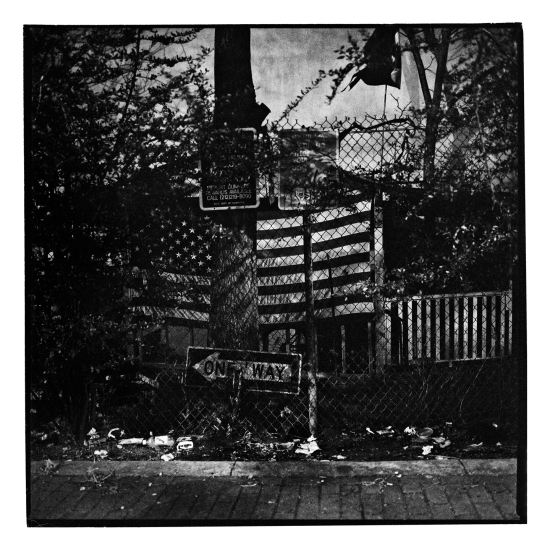

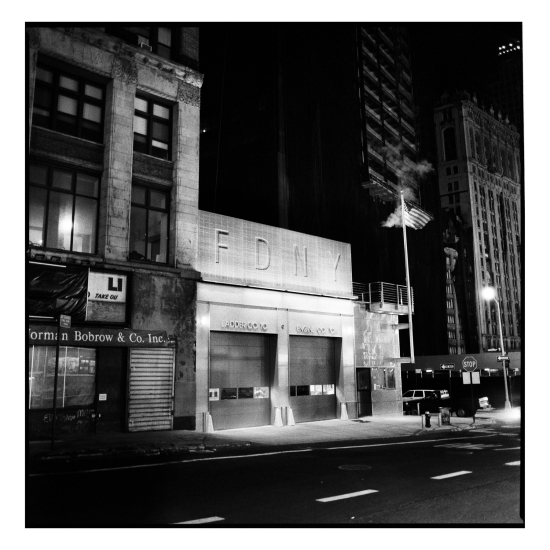

Jahre sind vergangen, und immer mehr stellt sich diese eine Frage: Was war Amerika? Das ist die bitteren Pointe von 9/11: Die Amerikaner fielen auf die Attentäter herein. Die Antwort auf diese Frage bringt uns nicht nur dem Ereignis näher, das als solches gar keines war, es bringt uns auch näher dem, was uns damit verbindet. Was war da? Ein Friedhof an der Wall Street? Dunkle Gebäude, dunkle Müllsäcke, Nacht, ewige Nacht und eine einsame Feuerwehrstation? Eine verwundete Fassade? Eine Einbahnstraße? War das Ereignis eine Flagge, etwas, in das man sich hüllen konnte, in das man Menschen, Häuser, einen Kontinent, die Welt packen konnte. Eine Idee aus Stoff? Und was hat das mit dem Boden zu tun, auf dem wir stehen, der von Blut gedüngt ist, von den Kriegen unseres Kontinents, von den Ahnungen und der Angst, die uns unsere Denker eingepflanzt haben, Philosophen der Angst und der Berge, Nietzsche, Wittgenstein, Kierkegaard? Können wir 9/11 überhaupt verstehen, ohne uns zu verstehen? Es geht um Anwesenheit und um Abwesenheit. Es sind die Schatten der Zukunft, die auf unsere Gegenwart fallen.

Als ich aufwachte, am 12. September 2001, war der Himmel immer noch klar und strahlend. Die Straßen von Cape Cod waren voller Trucks mit amerikanischen Fahnen, die wie wild geworden hin und her fuhren, panisch, wütend, verletzt, bereit zum Angriff. Hatten sie darauf gewartet? Die New York Times war ausverkauft. Ich nahm die Fähre nach Nantucket, dort war es ruhig, ruhiger, als es sonst hier ist. Es gab Hummer zu essen, ich fuhr mit dem Rad durch das hohe Gras, das auf sandigem Boden wächst. Irgendwo dort hinten, hieß es, ist die Brücke, wo ein junges Mädchen starb, das mit Edward Kennedy im Auto saß, der leider zu betrunken war. Irgendwo dort draußen ist die Stelle, an der das Flugzeug von John John ins Meer stürzte, dem Sohn von John F. Kennedy, der die Hand gehoben hatte bei der Beerdigung seines Vaters, zu einem letzten Gruß, heroisch, traurig, einsam. Hohe Felsen, graugrüne Insel. Die Fähre zurück aufs Festland, sagten sie, würde vielleicht nicht fahren, eine Drohung, eine unbestimmte Angst, eine Ahnung. Sie fuhr dann doch, die letzte Fähre, die die Insel verlassen sollte für ein paar Tage. Bei der Rückkehr nach Boston standen Menschen mit Kerzen wie zum Empfang, an jeder Ecke standen sie, sie trauerten um sich selbst.

Kurz hatte ich überlegt, nach New York zu fahren. Ich blieb in Boston, ich sah den grellen, blauen, heilen Himmel, ich ging in den Park, wo die Studenten lagen und lachten, ich kaufte ein paar Bücher und ein Backblech für meine Stiefmutter, ich ging abends in ein sehr feines Restaurant. Es gab Hummer und als Vorspeise Oysters Rockefeller.

Der Turm, der Himmel, das Flugzeug, all das sind Bilder, die von dieser Geschichte erzählen. Es sind erst einmal Bilder, die von einem Triumph handeln, vom Sieg der Optik über den Gegenstand. Sie sind schön, sie sind mächtig, sie sind übermächtig, gerade weil sie so effektiv sind, verdecken sie mehr, als sie zeigen, gerade weil sie so viel zeigen, verhüllen sie. Sie sind ohne Überraschungen, ohne Rätsel, sie suggerieren Ordnung im Chaos, sie versprechen Verstehen. Aber so schön es wäre, sich der Irrationalität der Angst zu entziehen, weil ja gerade diese Irrationalität das ist, was uns vor das Gesetz zurück wirft, ganz wie Kafka es beschrieben hat, so sehr geht dieser einfache Glaube an die Macht der Bilder, um so etwas wie den 9/11 zu beschreiben, in die Irre. Man muss andere Bilder suchen als die offensichtlichen. Als die Bilder der Wunde. Als die Bilder des Schmerzes. Man muss die Angst ernst nehmen, die fanatische, verwirrende, manipulative Wirkung der Angst erspüren, man muss sich vom Echo her dem Ereignis nähern. Man muss die Bilder übereinander legen, die alten Bilder von Amerika, das von Europa aus betrachtet immer beides war, das Eigene und das Fremde, das, woran wir uns ausrichteten, und das, wodurch wir die Differenz maßen, Sehnsucht und Sündenbock. Und man muss die neuen Bilder von Amerika nehmen, eine Nation im Aufruhr, im Abstieg, in Angst, Amerika, wie es sich selbst nie gesehen hat, diese Utopie eines besseren Menschenzeitalters, und so ist die Verunsicherung durch die Anschläge tatsächlich eine metaphysische gewesen, schließlich war es immer die selbst so empfundene Sendung dieses Landes gewesen, den Menschen mit seinem Schicksal zu versöhnen.

Jahre sind vergangen, und immer mehr stellt sich diese eine Frage: Was war Amerika? Das ist die bitteren Pointe von 9/11: Die Amerikaner fielen auf die Attentäter herein. Die Antwort auf diese Frage bringt uns nicht nur dem Ereignis näher, das als solches gar keines war, es bringt uns auch näher dem, was uns damit verbindet. Was war da? Ein Friedhof an der Wall Street? Dunkle Gebäude, dunkle Müllsäcke, Nacht, ewige Nacht und eine einsame Feuerwehrstation? Eine verwundete Fassade? Eine Einbahnstraße? War das Ereignis eine Flagge, etwas, in das man sich hüllen konnte, in das man Menschen, Häuser, einen Kontinent, die Welt packen konnte. Eine Idee aus Stoff? Und was hat das mit dem Boden zu tun, auf dem wir stehen, der von Blut gedüngt ist, von den Kriegen unseres Kontinents, von den Ahnungen und der Angst, die uns unsere Denker eingepflanzt haben, Philosophen der Angst und der Berge, Nietzsche, Wittgenstein, Kierkegaard? Können wir 9/11 überhaupt verstehen, ohne uns zu verstehen? Es geht um Anwesenheit und um Abwesenheit. Es sind die Schatten der Zukunft, die auf unsere Gegenwart fallen.

Als ich aufwachte, am 12. September 2001, war der Himmel immer noch klar und strahlend. Die Straßen von Cape Cod waren voller Trucks mit amerikanischen Fahnen, die wie wild geworden hin und her fuhren, panisch, wütend, verletzt, bereit zum Angriff. Hatten sie darauf gewartet? Die New York Times war ausverkauft. Ich nahm die Fähre nach Nantucket, dort war es ruhig, ruhiger, als es sonst hier ist. Es gab Hummer zu essen, ich fuhr mit dem Rad durch das hohe Gras, das auf sandigem Boden wächst. Irgendwo dort hinten, hieß es, ist die Brücke, wo ein junges Mädchen starb, das mit Edward Kennedy im Auto saß, der leider zu betrunken war. Irgendwo dort draußen ist die Stelle, an der das Flugzeug von John John ins Meer stürzte, dem Sohn von John F. Kennedy, der die Hand gehoben hatte bei der Beerdigung seines Vaters, zu einem letzten Gruß, heroisch, traurig, einsam. Hohe Felsen, graugrüne Insel. Die Fähre zurück aufs Festland, sagten sie, würde vielleicht nicht fahren, eine Drohung, eine unbestimmte Angst, eine Ahnung. Sie fuhr dann doch, die letzte Fähre, die die Insel verlassen sollte für ein paar Tage. Bei der Rückkehr nach Boston standen Menschen mit Kerzen wie zum Empfang, an jeder Ecke standen sie, sie trauerten um sich selbst.

Kurz hatte ich überlegt, nach New York zu fahren. Ich blieb in Boston, ich sah den grellen, blauen, heilen Himmel, ich ging in den Park, wo die Studenten lagen und lachten, ich kaufte ein paar Bücher und ein Backblech für meine Stiefmutter, ich ging abends in ein sehr feines Restaurant. Es gab Hummer und als Vorspeise Oysters Rockefeller.